Mariza hat ein Stipendium mit Residenzpflicht bekommen und wird drei Monate in Prag verbringen. “Du kannst solange in meiner Wohnung wohnen”, schlägt sie mir vor. “Du kennst ja alles, bis auf – na ja, die neuen Gardinen. Die muss ich dir noch erklären.” Ich stutze. “Du willst mir Gardinen erklären?” Mariza ist ein bisschen verlegen. “Meine Schwester hat sie mir geschenkt. Und sie steht halt auf das Internet der Dinge.” “Bei Gardinen?” “Ja, du kannst Uhrzeiten eingeben, wann sie sich öffnen und schließen sollen. Und sie können sprechen.” “Was sagen die denn?” “Was du willst.“

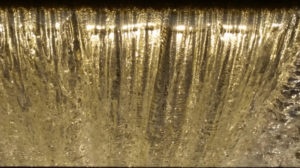

Mehr Erklärung gibt es nicht. Als Mariza mir den Schlüssel vorbei bringt, reden wir nur über Prag und das Kunstprojekt, das sie dort machen will und wie sie mit ihren drei Tanten zurechtkommen wird, die in Prag leben. Aber als ich in die Wohnung komme, liegt auf dem Küchentisch das 500 Seiten starke “Handbuch für die Benutzung der Gardine “Golden Blessing”” . Ich blättere darin, während ich einen Espresso trinke. Und verstehe, warum die Schwester diese Gardinen geschenkt hat. Die Wohnung ist sehr angenehm, liegt aber im Erdgeschoss. Und da es nur einen schmalen Vorgarten gibt, sind die Leute, die vorbeigehen, sehr präsent. Autos fahren zum Glück nur wenige, weil es eine Sackgasse ist. Aber Fußgänger*innen können zur Rosa Luxemburg Allee durchgehen, sie kommen oft am Fenster vorbei und gucken auch rein. Da ist es sinnvoll, Gardinen zu haben, die sich streifenweise verdunkeln lassen.

Ich blättere weiter zum Kapitel “Audio-Aufnahmen” und nehme ein paar nette Begrüßungen auf, die mir dann je nach Tageszeit zugerufen werden: “Guten Morgen, wie geht es dir?” “Mach dir einen netten Abend!” “Schlaf schön”. Ich bin ein bisschen einsam, nach dem letzten Korb, den ich gekriegt habe, und kann Aufmunterung gut brauchen. Auch mit Affirmationen versuche ich es. Ich nehme ein paar Sätze aus dem Buch, das mir Renate geschenkt hat, zum Beispiel: “Ich empfange jetzt die Wohltaten des großzügigen Universums”. Schade, dass das Jobcenter scheinbar in einem geizigen Parallel-Universum angesiedelt ist.